「コーティング車は洗わなくていい」

と思っていませんか?

実はコーティング車こそ定期的な洗車が必要なのです。

洗わずに放置してしまうとせっかくのコーティング効果が台無しになってしまうことも…。

この記事では、コーティング車を洗車すべき理由から適切な洗車タイミング、正しい手洗い方法やおすすめの洗車グッズまで、徹底的に解説します。

1.コーティング車に洗車が必要な理由

2.洗車の適切なタイミング

3.洗車方法の種類と選び方

4.自宅でできる手洗い洗車の手順と注意点

5.洗車道具の選び方とおすすめグッズ

6.コーティング車洗車のよくある質問(FAQ)

7.まとめ

コーティングは車の塗装面に保護膜を形成し、小さな傷や紫外線による色あせ、汚れの付着を防ぐ重要な施策です。

艶やかな見た目が長持ちするため「洗車の手間が減る」と思う方も多いでしょう。

実際にコーティングには以下のようなメリットがあります。

・車の艶と美観を維持する外観的なメリット

・塗装面を傷や汚れから守る機能的なメリット

しかし、「コーティングしていれば洗車は不要」と思っていると要注意です。実はコーティング車こそ、定期的な洗車が必要不可欠なのです。

「コーティングしてあるから、洗車はしなくても大丈夫」と思っていませんか?

実はその考え方こそが、コーティング効果を早く損なう原因になるのです。

たとえコーティングを施していても、愛車は日々、ほこり・泥・花粉・雨水・排気ガスなどの様々な汚れにさらされています。

特に青空駐車の場合、これらの汚れが付着する時間も長くなります。

もちろん、コーティングには「汚れが塗装面に直接つかず落としやすくなる」というメリットがあります。

しかし、その汚れを放置してしまうと以下のようなデメリットを招く可能性があります。

・コーティング被膜の劣化

→汚れが長時間のることで、被膜そのものが劣化しやすくなります。

・撥水性能や艶の低下

→美しい外観や保護効果が損なわれてしまいます。

・汚れの固着と洗車時の傷リスク

→固着した汚れを落とすために強い摩擦が生じ、ボディを傷つける恐れがあります。

このようにコーティングは「洗車の必要がないもの」ではなく、むしろ「定期的な洗車」を前提に機能するということを忘れてはいけません。

美しい艶と保護効果を長持ちさせるためにも、コーティング車こそ正しい洗車が必要なのです。

コーティング車にとって、特に注意が必要な汚れが2つあります。

それが「鳥のフン」と「花粉」です。

●鳥のフン

鳥のフンには強い酸性のものやアルカリ性のものもあり、長時間放置すると反応によってコーティング被膜が劣化します。

さらに悪化すると塗装そのものを浸食し、剥がれの原因となることもあります。

●花粉

春先に多い花粉も油断できません。

花粉は水分や湿気と反応すると「ペクチン」という粘着性のたんぱく質を放出します。

このペクチンが塗装面に浸食すると、シミとなって固着し、洗車では落としにくくなるのです。

だからこそ「汚れを溜め込まないこと」が重要です。

・定期的に洗車をする

・コーティング被膜を清潔に保つためのメンテナンスを取り入れる

これらを心がけることで、コーティングの美しさと効果をしっかり維持できます。

洗車と同時にメンテナンスができるため、より長くコーティングの効果を実感することができるでしょう。

最近では、洗車と同時にコーティングを補強できるカーシャンプーも登場しています。

こうした製品を使えば、汚れの除去とメンテナンスが一度にできるため、手軽にコーティングを長持ちさせることが可能です。

「コーティングしたからもう安心」ではなく、洗車こそがコーティングの真価を引き出すカギ。

これがコーティング車の洗車が欠かせない理由のひとつなのです。

コーティング施工直後の洗車は控えましょう。

コーティングの被膜は時間をかけてゆっくり硬化していきます。

硬化前に洗車をしてしまうとせっかくのコーティングが剥がれて台無しになってしまいます。

1ヶ月以内に汚れが付着した時は、シャンプーによる洗車はできるだけ避けて水洗いのみの洗車をおすすめします。

その際はゴシゴシ擦らずに、水で優しく丁寧に洗い流すイメージでおこないましょう。

シャンプーを使った洗車は約1ヶ月後くらいからが理想的です。

コーティングが硬化したら、お手入れのために定期的な洗車を心がけましょう。

この時期の洗車は水洗いだけでなく、カーシャンプーでの洗車をおすすめします。

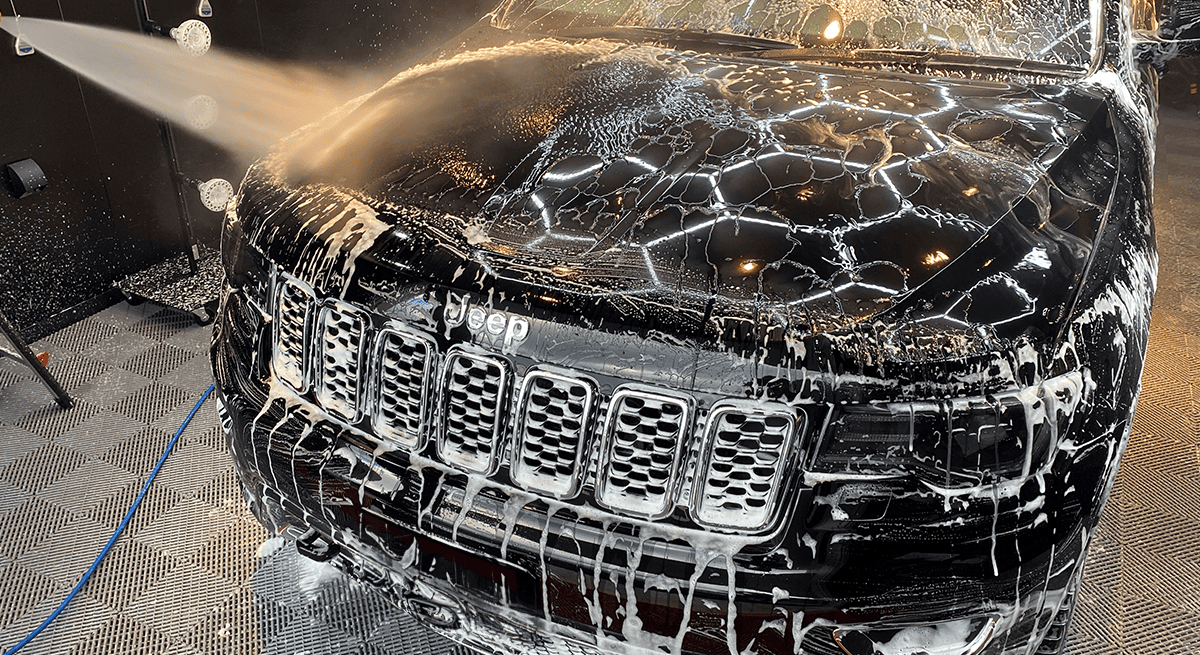

モコモコの泡で洗うことで洗浄時の摩擦を軽減し、被膜へ細かな傷が入るのを防いでくれます。

頻度としては1週間から1ヶ月に1回くらいで十分ですが、

鳥の糞や花粉による汚れを見つけたら速やかに除去しましょう。

車の置かれている場所によって汚れの状態も変わるため、臨機応変に対応できると理想的です。

コーティング車の洗車方法は大きく3つに分けられます。

・洗車機

・専門店、またはコーティング施工店へ依頼

・セルフ洗車

それぞれの特徴と注意点をまとめました。

| 洗車機 | 専門店 | セルフ | |

|

|

|

|

| 特徴 | ・簡単 ・早い ・いつでもできる |

・高品質な仕上がり ・時間と手間がかからない |

・こだわりを追求できる ・好きな時にできる |

| 注意点 | ・洗車コースに配慮が必要(水洗いかシャンプーが好ましい) ・傷つきやすいためブラシ素材に配慮が必要(布ブラシやスポンジブラシの洗車機が好ましい) ・頻回に使うとコーティングの劣化原因となる |

・費用がかかる ・行きたいときに予約がとれない可能性がある |

・時間、手間、洗車場所が必要 |

| おすすめ度 | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ |

それぞれの特徴や注意点を参考に、ご自身に合ったコーティング車の洗車方法をチョイスしてみてください。

汚れに対して臨機応変に対応できるセルフ手洗い洗車について更に深掘りしていきましょう。

コーティング車を自分で洗う時、どのようにすすめていけばよいでしょうか。

また、洗車後のメンテナンスは何をすればよいのでしょうか。

洗車の基本3.STEPと洗車の注意点、メンテナンスについてみていきましょう。

1.STEP

タイヤとホイール、ボディの順番に水洗いする

・汚れの強いタイヤ、ホイールは最初に汚れを落としましょう。

・ボディは上から下に洗い流しましょう。

2.STEP

カーシャンプーを泡立てて洗浄

・シャンプーはよく泡立てましょう。

・ボディを洗浄してからタイヤ、ホイールなどの洗浄をしましょう。

3.STEP

水で泡をよく洗い流し、クロスで手早く拭き上げる

・水滴が乾いてしまう前に大判クロスで手早く拭くと良いでしょう。

基本的な手洗い洗車の手順と大きな差はありませんが被膜を守るためにより丁寧に優しく洗車することがポイントとなります。

※手洗い洗車の具体的な手順を知りたい方はコチラもぜひご覧ください。

https://prostaff-jp.com/howto/20250324/

また、炎天下や日差しの強い時間帯に洗車をすると水分が蒸発しやすく水垢や水シミの原因水垢や水シミの原因になりやすいです。

手早く拭きとるか、曇りの日や早朝・夕方といった日差しの弱まる時間が良いでしょう。

優しく丁寧に洗車をしてもシャンプーだけでは落としきれない水垢や汚れがある場合や、

コーティングの効果を感じにくくなっている場合があると思います。

そんな時は、洗車後に専用のクリーナーを使って汚れや劣化した被膜を除去していきましょう。

クリーナーを用いた洗車の際は、ワンパネルずつ気になるところを洗っていきましょう。

白く残りやすいクリーナーもあるため、しっかり洗い流すようにしましょう。

実は、この汚れをしっかり落とす工程はとても大切なのです。

落としきれていない汚れの上に更にコーティングで膜を作ってしまうと

被膜に凹凸ができてしまい、効果が感じにくくなることやコーティングの耐久性が低下してしまう原因となってしまうのです。

シャンプーでは落としきれなかった汚れも、しっかりケアできることが大切ですね。

クリーナーも多種多様にありますので、愛車の状態に合ったものを選びましょう。

汚れの除去が完了し、下地が整ったら被膜の復活・強化をおこなっていきます。

メンテナンス剤は

「コーティング被膜の劣化を防ぎ、車の美しさを維持する」

という効果があります。

愛車の状態に合わせて、メンテナンス剤も選んでみてくださいね。

※劣化した被膜をきちんと洗浄する重要性を詳しく知りたい方はコチラの情報もチェック

https://prostaff-jp.com/news/20200511/

コーティング車の洗車やメンテナンスをおこなうには、正しい道具選びが重要です。

使用するアイテムによってコーティング被膜の持ちや仕上がりに大きな差が出ることもあります。

主に使用する道具は以下の4つです。

・カーシャンプー

・洗車スポンジ

・拭き上げ用クロス

・クリーナー・メンテナンス剤

では、これらのアイテムを選ぶ際にどんなポイントに注意すれば良いのでしょうか?

ここでは、コーティング車に適した洗車道具の選び方とおすすめグッズをご紹介します。

・コーティング車専用、コーティング車でも使える記載のあるものを選びましょう。

そのような記載がなければ「中性」か「弱酸性」のシャンプーを選びましょう。

同様に「水垢落とし」など用途が指定されているものやコンパウンドシャンプーは洗浄力が強いため、コーティング車には刺激が強いでしょう。

・泡立ち、泡切れの良いものを選びましょう。

泡立ちが良いとボディへの摩擦が軽減され、被膜へのストレスが軽減されます。

泡切れの良いものを選ぶことで洗い流しがスムーズにおこなえます。

泡の洗い流しの際にしっかり流せていないと、シミの原因になってしまいます。

・濃縮タイプか原液タイプか、洗車頻度に合わせて選びましょう。

濃縮タイプは使用時に薄める手間がかかりますが、1本で何回も使用できるため洗車頻度の多いかたにはおすすめです。

また、コストも抑えることができます。

反対に洗車頻度の少ないかたや、薄める手間を省きたいかたは原液タイプがおすすめです。

ご自身の洗車頻度や手間、コストなどを考えて選んでみましょう。

・コーティング施工車用のスポンジを選びましょう。

コーティング施工車用のスポンジは柔らかく傷が入りにくいように考えられています。

また、擦らずに汚れを絡めとる設計をされたものが多いため、ボディにストレスを与えずに洗い上げることができるでしょう。

・使いやすい形状のものを選びましょう。

通常のスポンジやグローブ型、バンドに手を通して洗うミット型など…。

スポンジひとつとっても形状は様々です。

まずは力を入れ過ぎずに磨ける形状を選んでみてください。

そして、グリル部など細かな部分の洗浄や幅広いパネルの洗浄の際に、どの形状が使いやすいのか検討して選んでみましょう。

・泡立ちの良いものを選びましょう。

コーティング車を洗う際は、スポンジとボディの間にたっぷりと泡があることが大切です。

泡立ちの良いスポンジを選んでみてくださいね。

・柔らかい素材を選びましょう。

固いクロスや繊維の粗いクロスではボディに傷をつけてしまう恐れがあります。

おすすめの素材はマイクロファイバーになります。

マイクロファイバーは柔らかく、吸水性にも富んでいます。

・吸水性の高いものを選びましょう。

水シミの原因にもなるため、ボディの水分は素早く除去できると良いでしょう。

・使いやすいサイズを選びましょう。

車のサイズが大きいのに小さいクロスでは、何度もクロスの水を絞って手間がかかってしまいます。

反対に、細かな部分や足回りを拭き上げるのに大きすぎてしまうと使いにくく感じるかもしれません。

使いやすいサイズを選びましょう。

・施工のしやすさで選びましょう。

ご自身で行う場合、施工のしやすさは大切なポイントです。

施工が難しいものだと、ムラになってしまったり汚れの原因になってしまう恐れがあります。

・コーティングとの相性に注意して選びましょう。

相性を間違えるとコーティングの効果が低下してしまうことになります。

例えば、親水タイプのコーティングが施されているのに撥水タイプのメンテナンス剤を使用してしまうと効果が低下してしまいます。

このように、もともとのコーティングとの相性に注意して選ぶ必要があります。

A.被膜が完全に硬化した後であれば利用可能です。

しかし、あまりおすすめはしません。

なぜなら、被膜に細かな傷が蓄積され、そこに汚れが入り込むことにより光沢が失われてしまう可能性があるからです。

また、洗車機のブラシによる摩擦で、被膜がダメージを受け、コーティング剤の効果が低下する恐れがあるからです。

ただ、洗車を怠り被膜に汚れを蓄積させるより、洗車機で定期的に汚れを落としたほうが被膜の維持につながるため、絶対にダメとは言い切れません。

A.毎回でなくて大丈夫です。

効果が弱くなったなと感じた時や、月に1回くらいの目安でおこなえれば良いでしょう。

クリーナーを使って汚れを除去した際もおこなえると良いですね。

A.問題ありません。

しかし、水圧が強すぎるとコーティングが剥がれたりボディに傷ができてしまう恐れがあります。

水圧を確認し、少し離れた所から使用するようにしましょう。

「コーティング車は洗うべきか?」

「どう洗えばいいのか?」

そんな疑問に、本記事を通してお答えできたのではないでしょうか。

コーティングされた車でも、定期的な洗車は欠かせません。

美しい外観を保つだけでなく、コーティングの効果を長持ちさせるためにも洗車は重要です。

汚れは放置せず、やさしく、早めに落とすことがポイント。

特におすすめなのは、被膜にやさしい「手洗い洗車」です。

洗車は「面倒な作業」ではなく、愛車の美しさと性能を守る大切なお手入れ。

最近では、カーシャンプーやスポンジなどの洗車アイテムも豊富にそろい、

自分にぴったりの道具を選ぶ楽しさもあります。

あなたと愛車の時間が、もっと心地よく、もっと輝くものになりますように。

この記事が、そのきっかけになれば嬉しく思います。